記事内に広告を含みます

運営者(プロダクトデザイナー)

DARADARA

バイク歴7年。職業はプロダクトデザイナー。車用品メーカーで商品開発をしていた経験を生かして記事を書いています!

※記事の信憑性

カスタム・バイク用品系:プロダクトデザイナーとしての知見を使って書いています。

メンテ・整備系:『書籍』で学んだ内容をもとに書いています。

★プロフィール詳細

★記事作成に使っている書籍

★Youtube / X(Twitter)

すり抜けのやり方やコツが知りたい!本記事ではバイク歴3年の私がバイクのすり抜けのポイントを初心者向けに解説。バイクに乗ったばかりの初心者向け!車乗り、すり抜けが嫌いな人は読まないでください。

- すり抜けにコツってあるの?

- 気をつけるポイントは?

- 上手くなるにはどうすればいい?

バイクのすり抜けのやり方とコツ!

どうもdaradaraです。今回のテーマは『すり抜けのコツ』です。批判されそうで怖いけど、書いてる人がいないからまとめてみます。テクニック習得の一環としてお読みください。

本記事はバイク乗りたての初心者向けの内容です。

免責:法律とモラルの範囲内でやろう!

本記事は、安全かつ合法的にすり抜けが出来る時の『すり抜けのやり方』を紹介しています。危険なすり抜けを正当化し、推奨する内容ではありません。法律とモラルの範囲内でバイクの機動力を活かしましょう。

ちなみに私はバイク歴3年で、昔原付でころんだ以外の事故歴はありません。過去2年間毎日都内でバイク通勤していて、無事故だったので多少説得力はあるかなと思います。

やり方のコツ

- 通れる幅を覚える

- ハンドルで操作しない

- ミラーに当たりやすい

私が考えるスムーズなすり抜けをするコツはこの3つです。すり抜けのコツではありますが、①と②はバイクに乗る上で身につけておいて損のない技術だと思います。

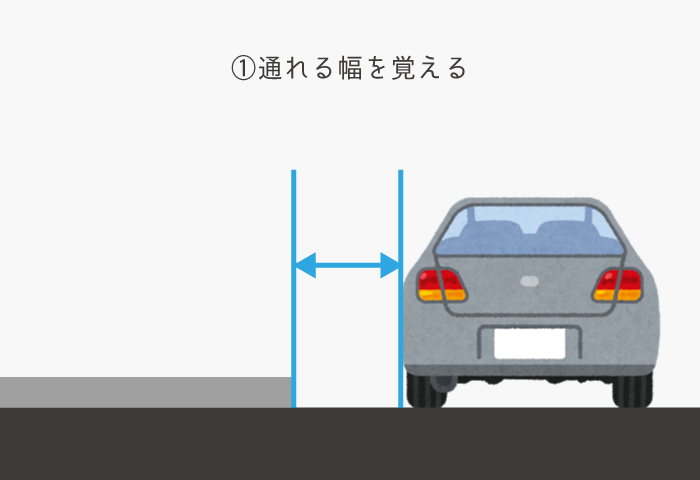

①通れる幅を覚える

まずは自分のバイクの幅を理解することが大事。ハンドル幅がバイクの最大幅な事が多いので、肘の距離をセンサー変わりにして『通れるor通れない』をジャッジすると分かりやすいです。

道路の端は凸凹してたり障害物があったりするので、道路の状況も同時に確認しましょう。

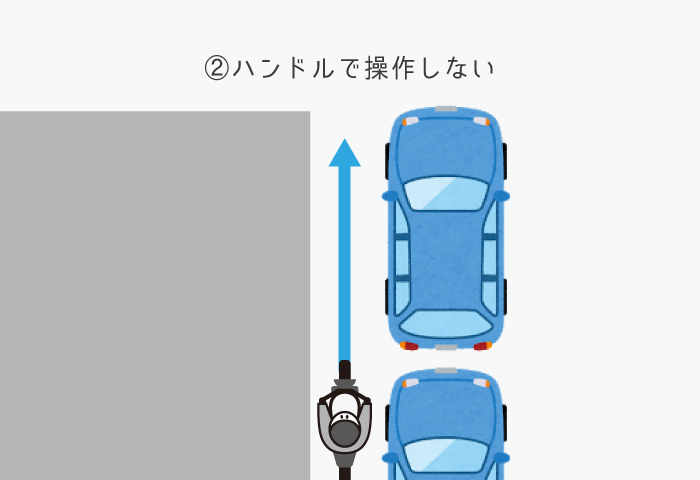

②ハンドルで操作しない

抜くときはスーッと一直線に抜けましょう。ハンドルをくねくね動かすとバランスを崩しやすくなって危険です。逆に言うと、ハンドルを動かさないと抜けられないような隙間は走らない方がいいです。

自分より大きいバイクの後ろについていくと、感覚をつかみやすいです。

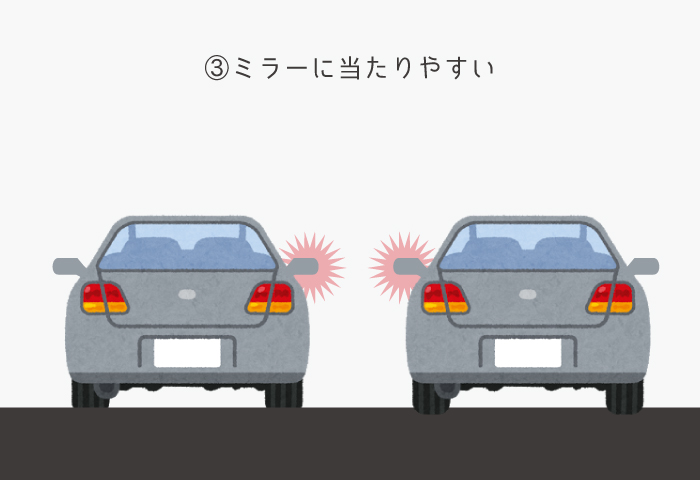

③ミラーに当たりやすい

すり抜けの時に一番当たりやすいのがミラーです。抜く瞬間は、車のミラーとバイクのミラーが当たらないように気をつけましょう。ミラー同士が接触しても普通に事故です。

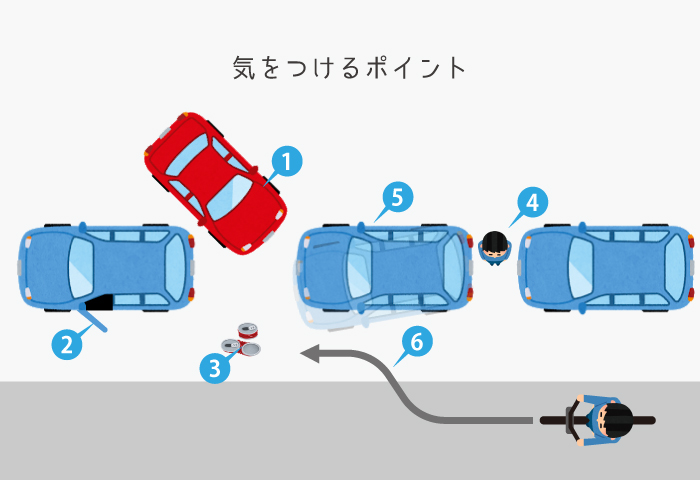

気をつけるポイント

- 右折してくる車

- 助手席のドア

- 道路のゴミ

- 車道を横断する人

- 突然左折or横付けする車

- 飛び出してくる自転車

よくあるヒヤリハットがこちらです。でもこの程度の事は日常茶飯事。これらの危険を理解しつつ、いつ何時何が起こっても止まれるor回避できるように心がけて走りましょう。

特に土日はサンデードライバーが増えて、変な動きをする車も増えるから要注意。

通らせてもらってるって気持ちを忘れずに

イレギュラーな場所を走っているのは私。当然の権利だと思って走り抜けるのは良くないです。心の中で『失礼しま〜す』っと唱えながら、サッと抜けて退散しましょう。車としても抜くなら抜いてほしいと思ってるはず。

少し動いて道を開けてくれた車にはお礼も忘れずに。頭をぺこっと下げるだけでも大丈夫です。

数台抜いたって到着時間は変わらない

これだけのリスクを冒しても到着時間はそんなに変わりません。正確に言うと、中途半端に数台抜いても到着時間は変わりません。抜いた車に追いつかれるどころか、抜かれることだってあります。

抜くなら一気に抜く、抜かないなら抜かない。意味のないすり抜けはやめて、効果的なすり抜けを心がけましょう。

すり抜けをしようか迷ったら

- バイクが通れる幅はある?

- 法律的には大丈夫そう?

- 一気にたくさん抜けそう?

すり抜けをする前にこの3つを考えてみましょう。この3つが揃った時にすり抜けをすれば、到着時間を少し縮められるはずです。くれぐれも事故にならないように注意してください。

余談、雨の日は全ての危険が倍増するのでオススメしません。

こんな感じの知識を増やしたい人へ

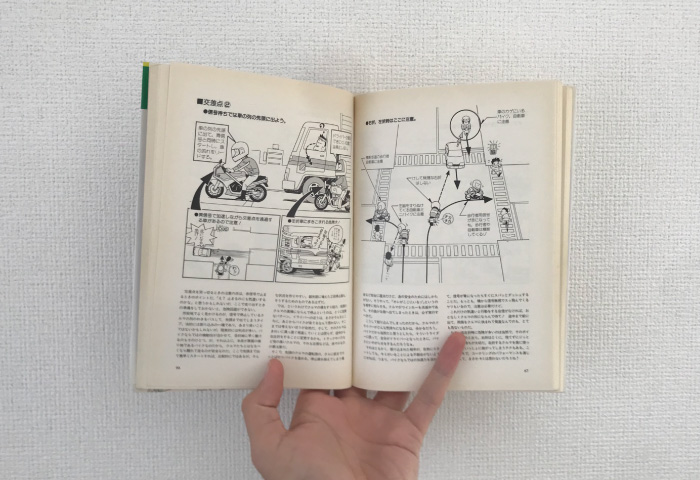

本記事のような実践的なバイクの知識を増やしたい!って人にオススメなのが『ライディング事始め』っていう本です。実はこの記事もこの本を参考にしながら書いています。

教習所では教えてくれない、実践的な教本が欲しい!って人にオススメです。古い本だけど書いてることは普遍です。

まとめ

- すり抜けにコツってあるの?

→ハンドルで操作せずスーッと抜ける - 気をつけるポイントは?

→何が起こるかわからない!すぐ止まれる速度で! - 上手くなるにはどうすればいい?

→誰かの後をついていくと楽

今回の記事をまとめると上のようになりました。嫌がられる行為とは分かりつつ、ついついやりたくなっちゃうすり抜け。今回はそんなすり抜けをやるときのコツや注意点を書いてみました。

繰り返しになりますが、くれぐれも法律とモラルの範囲内で安全にやってください。

ということで、今回はここまでです。最後までお読みいただきありがとうございます。